|

水域富栄養化の原因物質である窒素の経済的な除去方法の開発が望まれている。

新規な窒素代謝経路である嫌気性アンモニア酸化(Anaerobic Ammonium Oxidation:Anammox)は、NH4-Nを水素供与体、NO2-Nを水素受容体とする独立栄養性の窒素除去反応である。

従来法である硝化―脱窒法に代ってAnammoxを排水処理に活用できれば、硝化に要する酸素供給量を半減できるばかりか、脱窒のために外部から水素供与体を補填する必要が無くなる事から、画期的な窒素除去プロセスの開発につながると考えられている。

しかし、Anammox反応を担うAnammox菌の生育速度が極めて遅いことが律速となり、開発研究が思うように進んでいないのが原状である。

我々はAnammox汚泥をポリエステル不織布担体に付着固定化させる方法で、我が国で最初にAnammox汚泥の集積培養に成功し、これを活用する効率的な窒素除去法の開発に係わる研究活動を続けている。 |

1)Anammox汚泥の大量培養

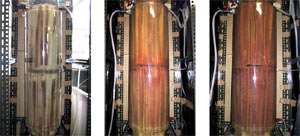

不織布を充填した上向流カラムリアクタを2.0Lの容量のものから4年間かけて50Lにまでスケールアップすることに成功している。

(写真1)現在、100日程度でT-N容積負荷量1.0kg-N/m3/dに高めるところまで培養ノウハウを蓄積している。

不織布以外にPVAゲルビーズを使った流動床リアクタ、アクリル繊維製担体を充填した固定床でのAnammox汚泥の大量培養の試験を実施している。

2)SNAP法の開発

Anammoxを活用するには、Anammoxに先立ち、流入する NH4-Nの約半量をNO2-Nに部分亜硝酸化処理しなければならない。網目状のアクリル繊維製担体を活用したリアクタを用いて部分亜硝酸化の最適処理条件(温度35℃、pH7.5、DO2-3mg/L)を決定した。 |

|

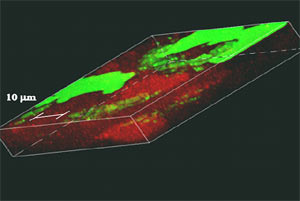

| 決定した条件で部分亜硝酸化の長期安定性を検討する中で、リアクタ内部でアンモニア酸化細菌とAnammox菌が共存する環境が整い、一槽でNH4-Nを除去できることを発見した。 これをSingle Stage Nitrogen Removal Using Anammox and Partial Nitritation(SNAP)法と名づけ、現在このSNAP法の除去特性を明らかにすべく試験を継続中である。 環境工学研究室では、准教授、技官、ポストドク1名、博士後期課程8名、博士前期課程10名、4年生7名、研究生1名の合計30名が研究活動に従事しています。 ベトナムから留学生が4名、中国からの留学生が4名在籍し、国際共同研究も活発に行っています。 |

写真1 50Lリアクタによる大量培養による外観

写真2 SNAP汚泥の共焦点レーザー顕微鏡写真

緑:アンモニア酸化細菌、赤:Anammox細菌

|